新闻

2021学生故事十五 | 蔡奕忱:我是谁

2021.04.30

蔡奕忱(Yichen Cai)

华附国际部2021届毕业生,初中毕业于广州市第十六中学,在20/21海外大学申请中获美国芝加哥大学、约翰霍普金斯大学、北卡罗来纳大学教堂山分校,英国剑桥大学、帝国理工学院等录取。

文 | HFI Y12 蔡奕忱

图 | HFI Eric

版权归华附国际部 | 转载请注明出处

“我是谁?”

申请季都没有解决的问题

学生故事能解决不?

英国访学的学校:Hillcrest School

初一那一年,我跟着老爸去英国访学。

十三岁的大脑正开始形成自己的想法与喜好。那段时光是艺术的,慵懒而充实——清晨的雾气还未散去时,最适合在残破的琴键上练习。7英镑买来的二手吉他正让懵懂的新学者重复学姐的Riptide扫弦。去足球社踢完球后在草地上大字躺,扑面而来的蓝天白云让人感到眩晕。科学社的老师把燃烧的泡沫扔到天花板上——炸开,而我回家又翻开国内的课本,循着自己的方法自学。

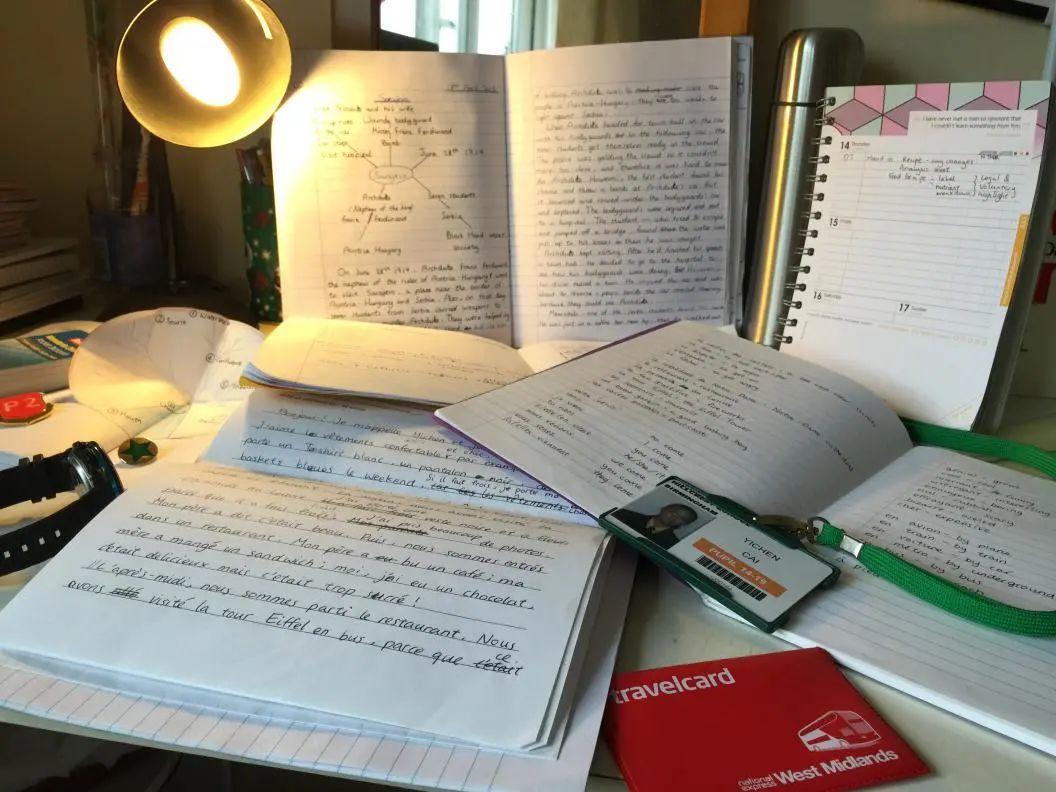

放学回家自习

虽然曾经误以为一整册压轴习题是家常便饭的数学基础,怎么也不会做而哭得死去活来,但那段自由的插曲使我坚信自主的探索是最美好的。它也成为了我留学的铺垫,让我来到HFI,遇见了大家。

但其实,我并不像刚刚写的那样乐观随性。

经观察总结,我认为:

幼儿园同桌 = 全班最讨厌的捣蛋鬼,“没有”好朋友

小学大型活动 = 面子工程,“没有”以人为本

初中 = 使用计算器算计如何考好,“没有”其它追求

很遗憾,虽然目前裸眼视力五米之外六亲不认,十米之外人畜不分,我依旧拥有一双发现“没有”的眼睛,即便是在HFI:课堂“没有”想象中的生动有趣,AI社“没有”固定的场地能捣鼓机器人,足球社里“没有”志同道合的女生,戏剧社的节目“没有”时间提前调试灯光和音响……

但最刻骨铭心的,恐怕还是我与足球的渊源。

三年前来HFI校友面试,我的第一个问题:“这里有人踢足球吗?”

“有。”

第二个问题:“有女生踢足球吗?”

“没有。”

于是我成为了当时HFI第一个,也是唯一一个踢球的女生。

这“第一”与“唯一”却并不新鲜。我曾参加过两个“青少年”足球俱乐部:头一家的队友们都是比我矮三四个头的小男孩儿,后一家的队友们略有长进——只比我矮一两个头了。女生们哪儿去了?我想,女生们难道不是“青少年”吗?

这“第一”和“唯一”也并不好当。当身高、速度和力量上都处于劣势,球场上就“没有”和队友的配合,得不到锻炼。我邀请女同学们一起来踢球,得到的答复却是“不,我要走淑女路线”,“妈妈说太危险了”,“要是腿变粗了怎么办”……

我时常疑惑:我该怎样踢得更好?我该怎样赢得理解?

可是印象中足球场上从来不是“没有”女生——小学的时候,女孩子们趁下课蹿到羽毛球场上,把拳头大的纸团往地上一扔,便开始一场野“球”大战。纸团是应对学校禁止踢“球”的计策——学校地少人多,而玻璃门窗和独生子女都金贵得很,经不起磕着碰着。那块四方的塑胶地上,我献出了人生第一脚进“球”,第一颗头“球”,第一次滑铲……教学楼上阴阳怪气的呼声:“哟,女生也踢球啊?”,也最终转变为:“快看!中国女足!”

在英国的女校,每周二都有足球社活动。我记得和Nabihah的绝佳配合:她扯住对手,我运球射门;还有Haleema眼里的光芒:“说真的,还有比足球更有趣的运动吗?

“快看!中国女足!”

踢球的女生们都到哪里去了呢?是寸土寸金的大城市让草根足球变成了奢侈品?是教育导向把体育,包括足球,排到了最末端?是社会氛围让“足球”和“女孩子”的标签背道而驰?——可谁还记得“人多脚杂”时,能踢上一脚的幸福?谁还记得树阴下,踢得只剩个小核的野果?谁还记得奋力甩腿,不小心“脱脚”后在空中打转的皮鞋?谁还记得那份本属于所有人的——男孩儿和女孩儿的——纯真的乐趣?

“没有”人。

这“没有”让我空虚得发麻。我无力提升自己,也无力带动别人。

我迷茫着、愤怒着、碌碌无为着。

翻开学长学姐的学生故事,我迟疑了:为什么别人活得如此称心如意?难道是我太悲观了?或许是对HFI的打开方式不对呢?

这些问题或许永远都找不到答案。但好在我没有一直迷茫着、愤怒着、碌碌无为着。

高二,早八,GE课:在承包每日笑点的同时,Delia剑走偏锋的讲解也成功点醒睡眼惺忪的我。分析某篇SAT阅读的时候,她引出了罗曼罗兰的名言:“只有一种英雄主义,就是在认清生活真相之后依然热爱生活。”

那句话在潜意识里,随着学长学姐笔下的快乐生活被细细地咀嚼。我不敢妄言自己已经看清了生活的真相,只不过开始渐渐从“没有”的失望中走出来,去打破“没有”,去创造人们不曾想的。

疫情之后,我沿着女生宿舍挨个儿敲门,鼓励新生们来踢球;拉着宣传海报跑去本部招新;紧接着在205宣讲,PPT上介绍着女足的活动策划:平时的训练、足协杯、国际日,和广州魔女的友谊赛、校园赛……;每周的训练前都构思着训练内容,即便是申请季也鲜有缺席的时候。一年过去了,本不抱多大希望(但的确有很大决心)的女足真的组建了起来,有了队名(狼队,Canis Lupus)、队徽、队服、队员们彼此有了配合的默契。而PPT上的事情竟然也已经基本完成,校园赛也正在紧锣密鼓地筹备中——自己的承诺没有一句空话,那是一种偌大的幸福。

当女孩子们在绿茵场上奔跑,再“没有”人把我——把我们——不当回事儿,这是罗曼罗兰式的救赎。

狼队和广州魔女的友谊赛合照

推翻

但我总是批判着,觉得做得不够好,或是值得更好的。

一次机缘巧合,我和Musical几位元老一同组建了HFI戏剧社的音乐剧支部。我们一同写剧本、改歌词、排练,反复打磨着和声,一切趋于完美。但是第一次表演却因为音响原因,在后半场狠狠地翻车。

有人说,我们已经很不错了,已经做得足够好了。但似乎从那时起,我便再没觉得什么事情“足够好”过。我跟Musical的小伙伴们说,我们值得更好的硬件软件的支持;而自身再努把力,表演还能更精彩。

Musical的表演La Vie Boheme( 这次,表演精彩多了)

这种进取心基于无休止的自我否决。内心总有一个声音不断推翻自己:

“这次的表演再好看,充其量也只是模仿别人的作品。”

“安排了系统训练的话,女足能比你现在的教法进步得快得多。”

“考得不错,但你真的不是在应付考试吗,一周后你还记得什么呢。”

“今年你创建了女足,可明年呢?后年呢?它或许就消失了,像从来没出现过。”

日常焦虑脑子里的恢宏计划不能全盘实现。日常担心自己的热爱和努力被埋没。日常害怕时间冲垮刚刚搭起来的一切,自己的存在不能给自己和身边的人与地方留下丝毫痕迹。

好在这样的日常推翻也衍生出一些自信。我先创造出许多“没有”的事物,再推翻它们,去创造更多的,更好的。在反复的毁灭与重构中,我相信世界上没有任何事情不能通过努力去达到。有志者事竟成。

“我是谁?”

或许申请季最大的收获,便是窥得自己的一角。

我试图把自己像La Vie Boheme的词汇串烧那样把关于我的名词动词形容词都列举一遍,绘一幅碎片化的图景:我是心情颓丧时操场上救命的足球,是夜半循环播放的Hamilton排练视频,是昏黄灯光下的《费恩曼物理学讲义》,是曾经骨折的隐隐作痛的右手小拇指,是拆碎的电脑主板,是疫情期间百无聊赖剪的短发……列举完毕,我却发现排比纵然有趣,也无非是对自己片面的物化:运动、音乐剧、科学、工程、手工、可有可无的外表……一切都浮于外在,浮于消费主义那种虚无的丰富。我仍旧不知道“我是谁”。

我询问爹妈、同学还有马哥:“我是谁?”老爸说我是个“有理人”,如同行走的“十万个为什么”提问机,面对不合理的社会规则也一样刨根问底;妈妈评论我感情细腻,甚至乎过于敏感和善良,体谅别人的时候不懂得照顾自己;马哥吐槽我是理科直女,要求主文书多来点儿人文的深度——是怎样的哲理驱使着我去做我所做的,使我成为我?

回答“我是谁”是件天大的难事儿。我不是一面镜子,不是直面自己就可以看清究竟是谁;我也不是一篇文章,更没办法把自己“降维打击”成650字的梗概。大概是因为这样,直到申请季尘埃落定,我才大概窥见属于我的哲理:去创造“没有”的,去追求“更好”的,像制造一台永动机——就算它是永远无法实现的,正如完美是永远无法抵达的。唯一能做的,就是无限接近,不停向前、向前、向前。

但是偶然间我翻开了从前收集的小玩意儿。几年前的物件代表着曾经的自己,现在竟然变得如此陌生,让我非得说服自己:“愣啥咧,那真的就是你自己”。这才意识到,“我是谁”是个有迷惑性的问题,不仅因为“我”是个多面体,也是因为“我”随时间变化无穷。而成长的路上,人们往往拼命地往前看,却忘记了回头,走着走着,便渐渐迷失。过去的自己没有留下丝毫的痕迹,而今天的自己也同样转瞬即逝。按这样下去,我等于没有存在过。历史的长河里,我没活过也罢。

但正如永动机永远运作着,我希望自己短暂的生命能有哪怕那么一丝永恒,让“我是谁”永远定格。如果历史是一个个有影响力的事件的总和,我愿意做其中的那么一小小个。

记得初中一个熬夜写语文的深夜,突然恍然大悟“学习是为了自己”。成绩是自己一点点赚取的。但再之后呢?取得成绩又有怎样的意义?就算去往顶级名校,又是为了什么?活着的意义何在?我看到自己在森林里前行:黑压压的,没有方向,无穷无尽。

但在那一丝永恒里,我仿佛找到了答案。或许我已经做到了,或许我正让更多的人喜欢上足球和音乐剧,让更多人有勇气为热爱努力。我们相互影响着,永远奔波着,永远热血沸腾。

我讨厌无谓的竞争,且对退休后的生活有一种谜之向往。

十八岁的生日前,我交完了大多数文书,“退休”了。那天晚上,Diana搬出她的尤克里里,在七楼宿舍洗衣机的轰鸣里,唱起了Riptide。

那首歌勾起了我对英国的全部回忆。无忧无虑的日子,近乎浪漫的奋斗,真实的自己。申请季之后有一种莫名的负罪感,即感觉被卷入了教育系统焦虑的漩涡。为什么要申请那么多学校?为什么要曲线救国?为什么要让文书艺术般地源于生活且高于生活?我是否展现了最真实的自己?我是否看似清高却也在追名逐利?

记得上小学的路上,我开始认真计划退休生活:在深山老林里建一座别墅,与世无争。这个计划随着成长变得逐渐详尽:亲手建造一所房子。阳台上支一座望远镜,观察划过夜空的繁星;地下室打造成手工作坊,各式的工具一应俱全;透光的大厅是博物馆,陈列一生中有趣的收藏;宽敞的房间设计为实验室……

我想周游世界——作为一个人类怎么能不去好好了解一下自己的星球呢?事实上,高二选择世界历史的一大原因就是为了周游世界的时候,哪哪儿都能插上一嘴。

我还想写一本自传,记录一生见过的人和事,几十年来自己和别人的成长史。

近一点儿说,后申请季也是一种退休生活。我开始看书,开始畅想。我发现自己被包裹在人造的空间里,目光所及之处无不是人工批量生产的物件。而关于它们的起源和生产,我却无知得可怜。我也越发好奇人类社会的运作机制,感叹个体交织出庞大的组织和规则……

不过我都还没开始工作呢,想得真美。

但对于远方的向往,总是让人更加坦然。比如,REA吃拒信的时候,我意识到这并不能影响我的退休生活:任何的难过,只不过源于即将要成为奋笔疾书的RD人。再比如,那些对“没有”的不满和自我“推翻”的恐慌也可以转为平和,转为感恩。

既然都转为感恩了,就一定有很多想要感谢的人:

感谢朱老师黎老师夏老师吕老师李老师对我的启迪。

感谢初中黄老师的那一句“劳逸结合,你是有能力的人”,高老师引用的尼采的话“每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负”,陈老师幽默的政治课以及每次来华附开会都会见个面儿,陈老师幽默的化学课,雄哥和李桃老师的物理课与羽毛球局,武骥哥的英语课。

感谢马哥一再指出文书中的漏洞,让我在“非常好”和“没眼看”之间反复横跳,最终跳到“可以”;洁哥一起快乐唠嗑,还来国际日慈善赛捧场;Emily的关照,在办公室分享西瓜……

感谢Wendy玛丽Rachel莉莉安Helen苏珊的指导。老师们一定要来围观&参加女足师生赛哦!

感谢Laura和Marcela帮忙写推荐信。感谢Marcela一起踢球,带我一起拉练体能,告诉我“It's never too late & you never try, you do it.” 很开心在这里宣布我的体育是数学老师教的。感谢Ms. Stark下课一起聊音乐剧,还把Musical出品的You Will Be Found转发给全脸书的AP世史老师。感谢杰夫物理C课后还一起讨论问题,推荐物理书。感谢红田上课&考试都陪我们玩梗。

感谢石楼女足,广州魔女,孟教练和曲师姐,让我始终坚持着对足球的热爱。

感谢Hillcrest遇到的所有同学和老师。

感谢Musical的各位。感谢Cleo和Sophia一起组建社团,Lin打成为写文书期间的快乐与早餐源泉,神出鬼没的Grace,无聊的Jas,金色小钢炮Diana,永远没法来排练的Ray,旅行说走就走的Jerry,日渐搞笑的克莱鸭,mar和Amy,谐音梗新担当华爹和Jacky……

感谢狼队。新的一年请大家多听Claire的指导,记得戴着护腿板和肖怡苒踢球,重点盯防郭彦麟的转身,Mint的左脚,Diana请多卡身位不要直接解围,也请Ingrid再多多帮Jessica和周先至拿球鞋。

感谢Sophia陪伴三年,成为最真挚的损友。

感谢Diane给予自信&一起讨论奇妙问题。

感谢老爸老妈爷爷奶奶的关心&操心&放心

还有,感谢大家看碎碎念看到现在 ;-P